スマートフォンアプリを用いた妊産婦への栄養に関する知識調査と情報提供がもたらす効果に関する検討

調査期間:2021年10月~2022年6月、2022年7月~2023年3月

回答者数:令和3年度:産前:5,576名、産後:803名

令和4年度:産前:5,102名、産後:280名

うち、産前産後のデータ連結が可能であった令和3年度:777名、令和4年度:273名を解析対象とした

「スマートフォンアプリを用いた妊産婦への栄養に関する知識調査と情報提供がもたらす効果に関する検討」を実施された、国立成育医療研究センターの荒田尚子先生、愛媛大学の杉山隆先生、横山真紀先生に、アンケート調査に関するインタビューを実施しました。

荒田 尚子先生

国立成育医療研究センター

周産期・母性診療センター 母性内科 診療部長

杉山 隆先生

愛媛大学大学院 医学系研究科 産科婦人科学講座 教授

横山 真紀先生

愛媛大学大学院 医学系研究科 産科婦人科学講座

- 今回の調査の目的をお教えいただけますでしょうか?

- 昨今の日本の妊産婦をめぐる状況として、「若年女性のやせ比率」と晩産化に伴う「肥満合併妊娠の増加」が挙げられます。

どちらも妊娠中の合併症や、赤ちゃんの低体重・過栄養、成人期にも影響を与えるといわれており、妊娠中の適性体重を維持してもらうことがとても大切です。

そこで今回アプリを通じて、妊産婦さんに栄養に関する知識を普及し、それに伴う行動変容を調査することで、次世代の研究につなげていくことを目的に実施しました。(荒田先生)

以前、全国の妊娠経験のない女性と妊産婦総勢5000名を対象に実施されたWEBアンケートで、栄養や食生活についての情報収集ツールとして、最も利用頻度が高く、8割を超える妊産婦が利用していたのが、スマートフォンでした。

アプリを使って、より良い指導・アドバイスができないかと考え、Babyプラスアプリでの調査を行いました。(横山先生) - 多数あるアプリや調査サイトの中で、今回は、お医者様監修という信頼度の高いBabyプラスアプリを使って調査いただきましたが、いかがでしたか?

- 短期間で約1万人もの妊産婦さんのデータを得られたのは、非常に効率的で良かったと思っています。現状調査のみならず行動変容まで探ることができたのも非常に良かったです。

本調査はコロナ禍に実施されており、情報取得への意欲が高い時期だったこともあるのかもしれません。(杉山先生)

妊産婦さんに特化したアンケートが出来るという点では非常に有効だったと思います。

これまで妊産婦さんに対象を限定したBMIのデータがなかったため、データ収集と調査を同時に実施できたのも貴重で、今後も活用していくべきツールだと考えています。(横山先生) - 今回は妊産婦さんの方を対象としたアンケート調査でしたが、この調査によりどのようなデータや結果を得られたのかをお教えいただけますでしょうか?

- 全体の結果から得られたことは、栄養に関する知識はこちらが想定しているより、みなさん豊富に有しているということ。

日本人女性の意識の高さが表れている結果だと推測されます。(杉山先生)

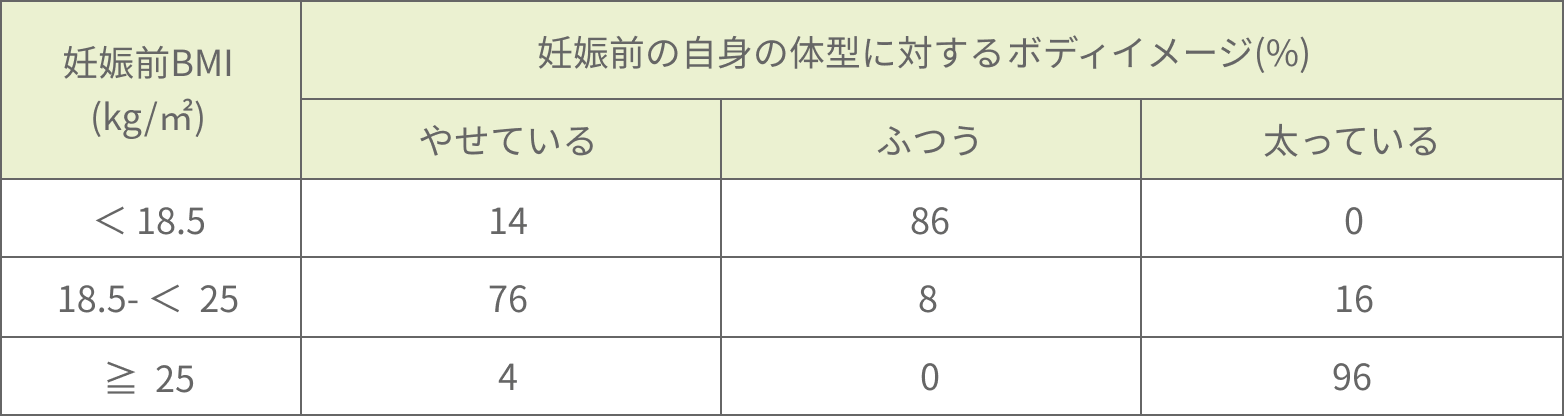

妊産婦さんたちの自身の体型に対する認知調査の結果、BMI数値が18.5未満の女性の約9割は自身がやせ(低体重)に該当することを自覚しておらず、一方で25以上の方は肥満度が高いことを自覚していることがわかりました。

妊娠中の体重増加量は、BMI数値が25以下の女性は概ね7-12kgの範囲にあり、25以上の女性では約3-10kgという結果が得られました。(横山先生)

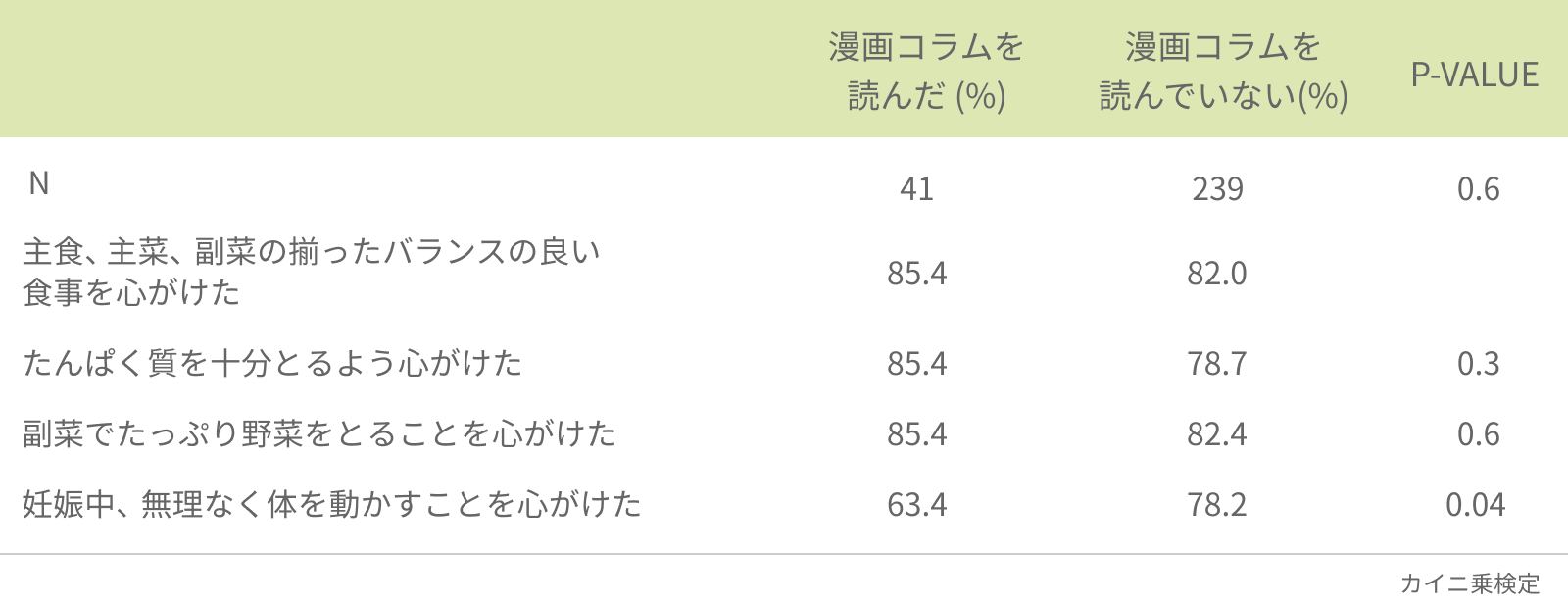

肝心の知識提供と行動変容については、今回は結果が伴いませんでした。漫画コラムをもちいたコンテンツ発信など知識提供の方法も工夫をしてみましたが、行動変容までを起こすにはもっと個へのアプローチが必要なのでしょう。

とはいえ、方法論としては確立できたので、今後、効果改善に注力できたらと思います。(荒田先生)

本邦の課題は、諸外国と比べ非常に高い「若年女性のやせ比率」と晩産化に伴う「肥満合併妊娠の増加」。

日本の生殖年齢女性のやせと肥満は、20代では圧倒的にやせが優勢で約2割に及びますが、30代を過ぎると肥満の割合がぐっと増加し肥満とやせが逆転します。

過去の調査によると、日本の20代、30代女性の1日の平均エネルギー摂取量はおよそ1,600kcalであり、推定エネルギー必要量を大きく下回っています。妊婦でも1,700kcalにとどまり、本来であれば妊娠中はエネルギー付加が推奨されていますが、十分な付加が行われているとはいえない状況です。

一方で、総摂取エネルギーのうち脂肪に由来するエネルギーの割合を示す「脂肪エネルギー比率」は目標値を超えており、低カロリー・高脂質な歪んだ栄養摂取状況が垣間見えます。平均野菜摂取量も目標値に遠く及んでいません。

本調査では、現代女性にとって最も身近な情報収集ツールであるスマホアプリを用いて妊産婦の身体状況や栄養に関する知識の所有量を探り、スマホを介した妊娠中の情報提供によって栄養についての知識の獲得や行動変容がもたらされるかを検証しました。

調査対象は、妊娠出産アプリBabyプラス利用中の妊産婦です。

まず、妊娠中に身体状況、食習慣、栄養に関する知識などについてアンケートを実施。

その後、分娩予定日から1か月後に再度アンケートへ協力を依頼し、分娩の転帰や妊娠中体重増加量、栄養に関する知識や行動変容についてデータを収集しました。

令和3年度は産前・産後にアンケート調査を行うのみとし、令和4年度は妊娠中に漫画コラムやメール配信による栄養についてのアドバイスを行い、令和3年度と4年度で産後調査の結果に差がみられるか検討しました。

Babyプラスアプリ利用中の妊産婦の栄養に関する知識は

想定よりも豊富であった

Babyプラスアプリ利用中の妊産婦の栄養に関する知識は

想定よりも豊富であった

定期メール配信により「食生活の10のポイント」

認知度は向上したが、

実践度は変化しなかった

漫画コラム閲覧と対象者の実践行動に

関連は認められなかった

調査結果の詳細は次の通りです。

1. スマホアプリを通して1年半で約1万名のデータを簡便に収集することができた

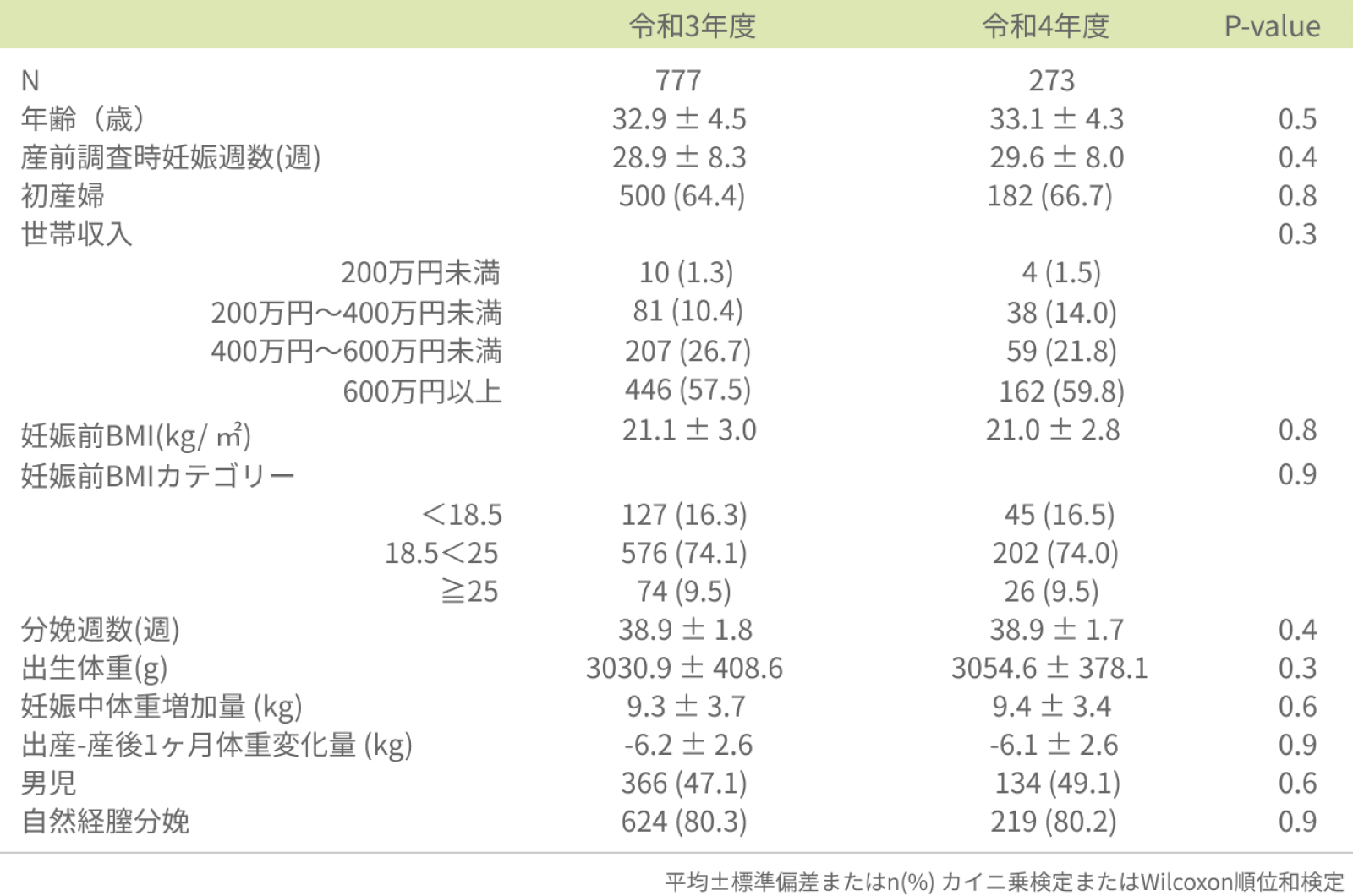

本調査の対象者背景です。

年齢は30代前半が中心、初産婦が6割、経腟分娩が8割。

妊娠前BMI平均値は21で、妊娠前BMI18.5未満のやせが約16%、BMI25以上の肥満は約9%と、比較的ローリスクな若年妊婦層を反映した集団と思われました。

対象者背景

また、妊娠前BMIごとに比較してみますと、やせ女性の約9割はやせを自覚しておらずボディイメージの歪みがあり、肥満女性は自身の体型を自覚していました。

妊娠前体格ごとのボディイメージ

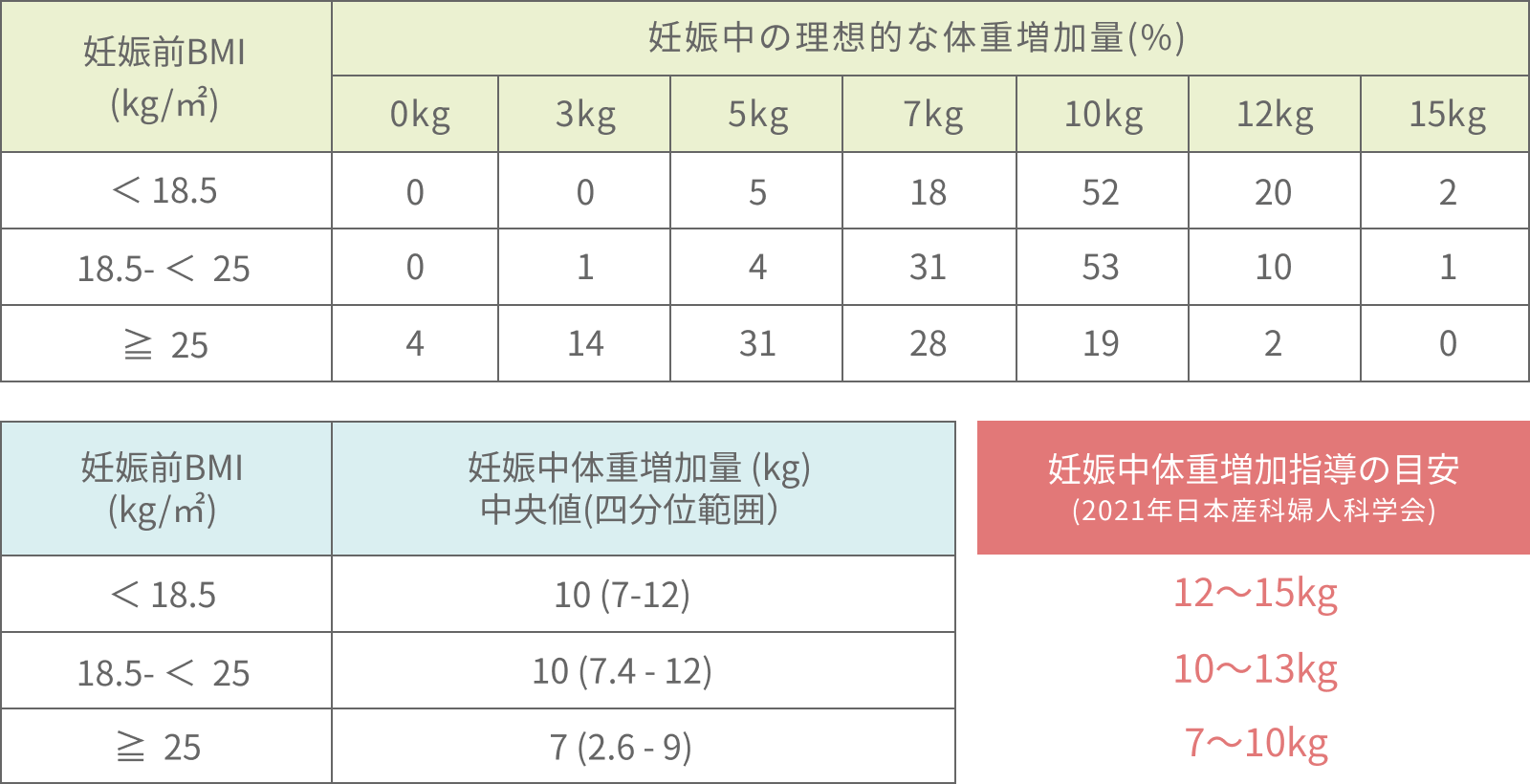

理想とする妊娠中体重増加量はやせ、ふつう体格女性で10kgを中心に概ね7-12kgの範囲にあり、肥満女性では5kgを中心に3-10kgとなっていました。

実際の妊娠中体重増加量は、ほぼ理想値と合致していましたが、新たな「妊娠中の体重増加指導の目安」と比べると、やせ女性では4分の3が、ふつう体格では半数で目安を下回っていました。

理想とする妊娠中の体重増加量と

実際の妊娠中体重増加量

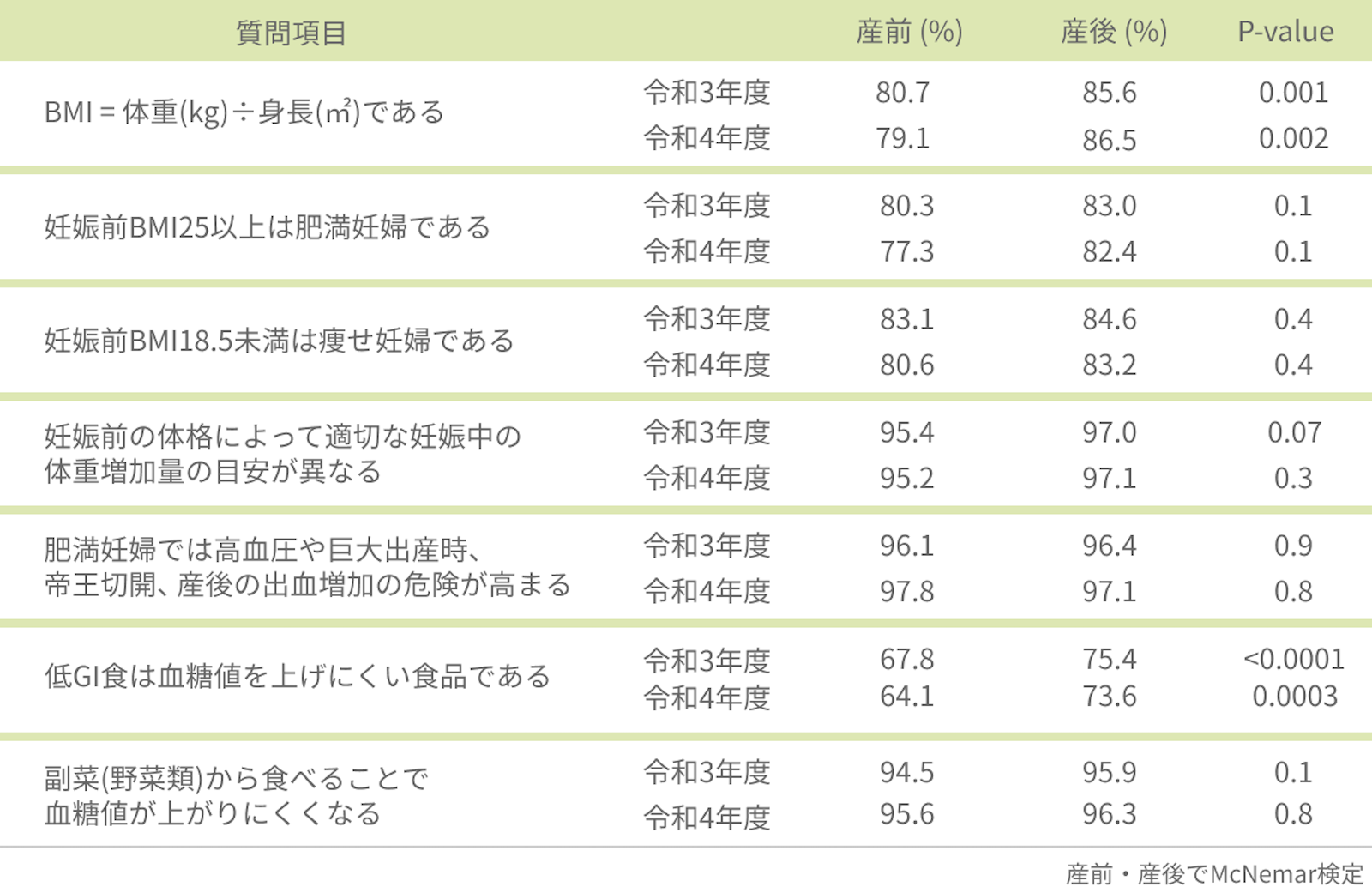

2. Baby プラスアプリ利用中の妊産婦の栄養に関する知識は想定よりも豊富であった

栄養に関して、下記の問いを○×形式で出題したところ、全体に産前から正答率は高く、産後により正答率が高まる傾向はありましたが、情報提供を行った令和4年度における優位性は認めませんでした。

栄養に関する知識問題の正答率

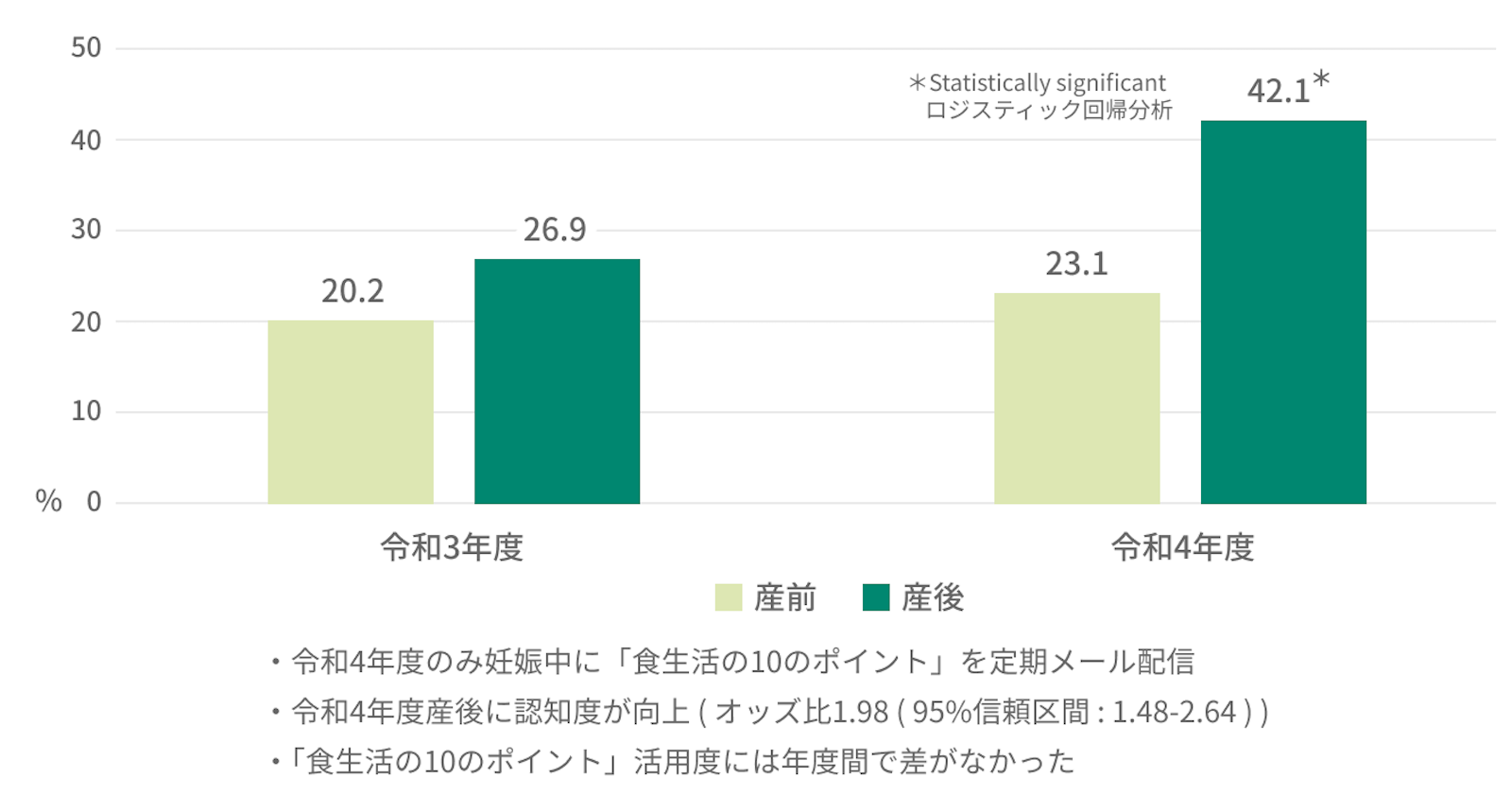

3. 定期メール配信により「食生活の10のポイント」の認知度は向上したが、実践度は変化しなかった

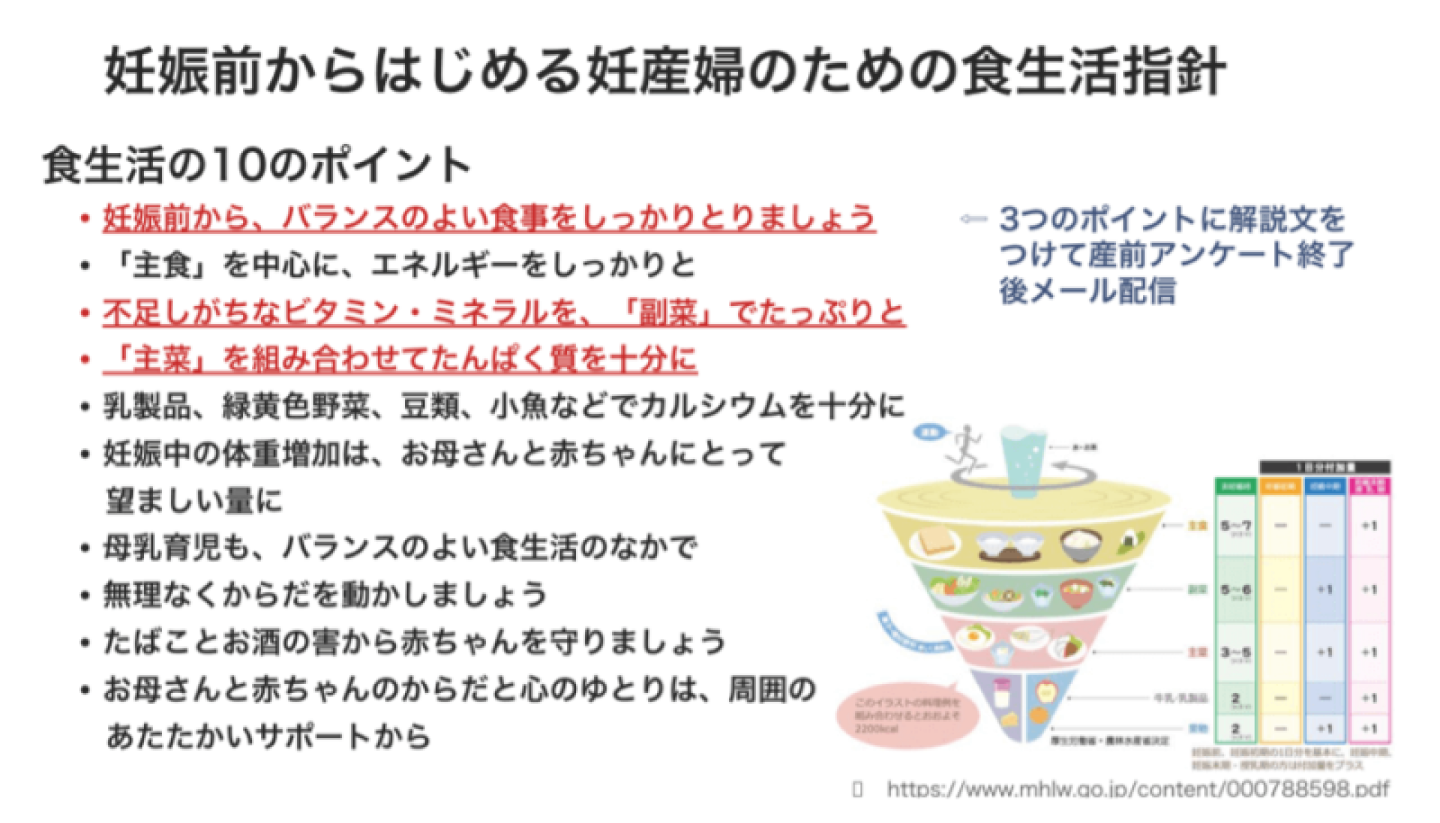

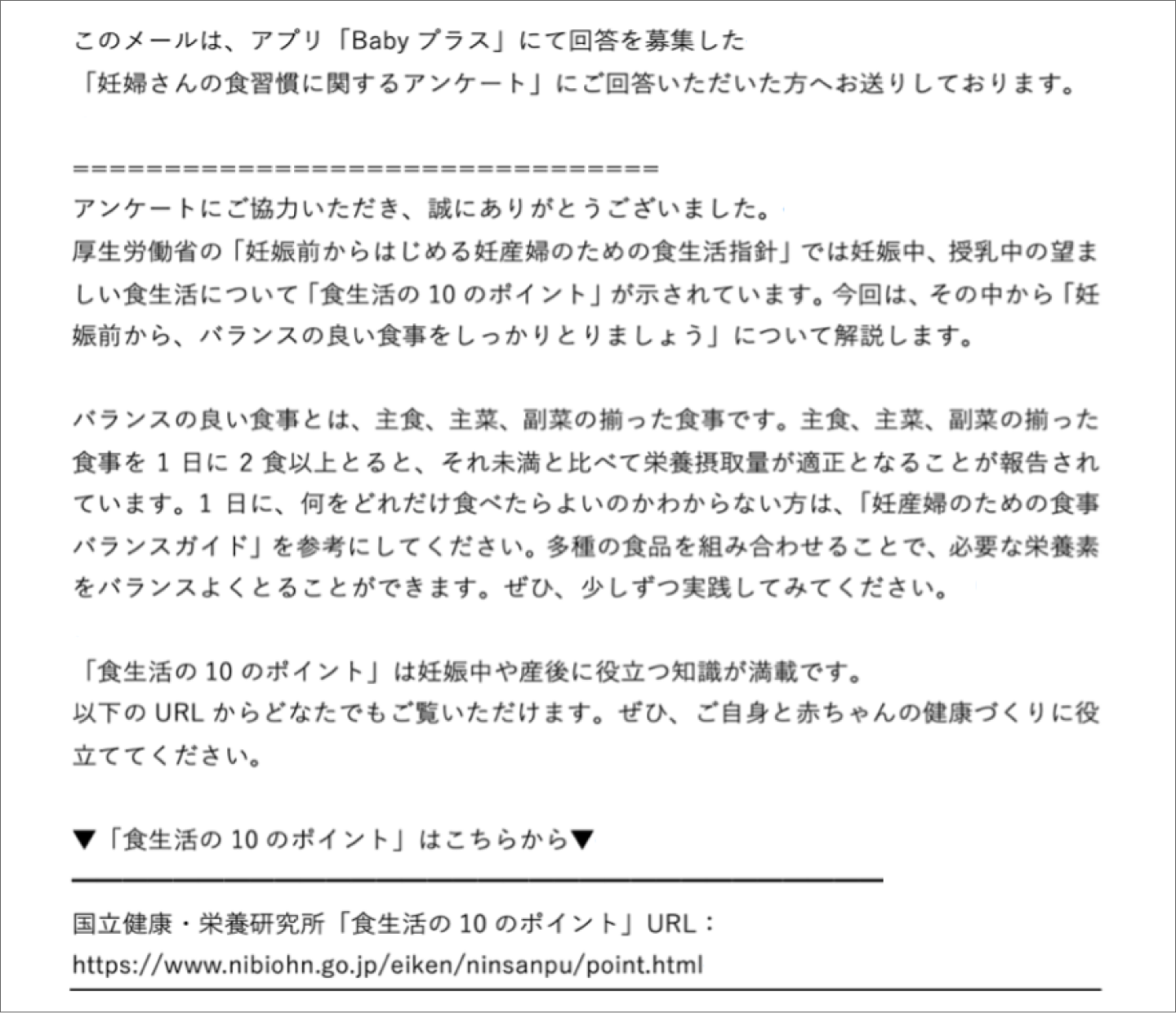

令和4年度は厚生労働省の「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」に示されている「食生活の10のポイント」から下線の3項目に解説文をつけて妊娠中にメール配信しました。

「妊娠前からはじめる食生活指針」と

メール配信文

その結果、唯一、令和4年度に定期メール配信した「食生活の10のポイント」の認知度は産後に向上しました。また、ここではデータの提示は割愛しますが、10のポイントの活用度については年度間で差がありませんでした。

「食生活の10のポイント」

認知度の変化

4. 漫画コラム閲覧と対象者の実践行動に関連は認められなかった

令和4年度は産前アンケート終了後、Instagramへ遷移させ、漫画コラム「はなちゃんの妊娠産後は絶好の減量チャンス物語」が閲覧できるようにしました。しかし、漫画コラム閲覧と「食生活の10のポイント」実践度に関連は見られませんでした。

アンケート入り口と、漫画コラム

漫画コラム閲覧と

「食生活の10のポイント」実施度

まとめ

今回、スマホアプリを使用することで約1万名のデータを短期間で手間なく収集することができ、ITがもたらす利便性を実感しました。

調査対象は栄養に関して想定よりも豊富な知識を有しており、また、メール配信により「食生活の10のポイント」の認知度は向上したものの、実践度に有意な変化は見られず、知識を実践へ結びつけることの難しさが浮き彫りとなりました。

今後は双方向性の情報技術や、実践を促すステップを組み込むなどより実効性の高いアプリ開発や、妊婦健診とアプリを連動させるなどの工夫が求められると考えます。

調査概要:スマートフォンアプリを用いた妊産婦への妊娠中の栄養・生活習慣に関する情報提供による知識の習得と行動変容に関する調査研究

調査主体:厚⽣労働科学研究補助金「健やか次世代育成総合研究事業」、愛媛大学大学院 医学系研究科 産科婦人科学講座 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部

調査方法:ハーゼスト株式会社が提供する「Babyプラスアプリ」によるWeb調査

調査期間:2021年10月~2022年6月、2022年7月~2023年3月

回答者数:令和3年度:産前:5,576名、産後:803名

令和4年度:産前:5,102名、産後:280名

うち、産前産後のデータ連結が可能であった令和3年度:777名、令和4年度:273名を解析対象とした